親日家の陶芸家が遺した「未来」

親日家の陶芸家が遺した「未来」リーチ工房ダイレクター

ジュリア・トムローさん

[ 前編 ] 芸術家が集う海辺の街、イングランド南西部セント・アイブスに佇むリーチ工房。戦前に「白樺派」と称する日本の芸術家たちと深い交流を持った英国人陶芸家、バーナード・リーチの名が冠されたその工房は、幾たびもの閉鎖の危機をくぐり抜けながら、今も生まれ変わり続けている。伝統と革新が交錯する工房の未来とは。

![]()

じゅりあとむろう - 1966年10月14日生まれ、イングランド南西部コーンウォール出身。舞台俳優として活動した後に芸術コンサルタントに転身。劇場運営などの経験を経て、リーチ工房のダイレクターに就任した。リーチ工房の開設者である英国人陶芸家のバーナード・リーチは、彫刻家の高村光太郎や、宗教哲学者の柳宗悦を始めとした「白樺派」に参加する日本の芸術家たちと深い交遊を持ったことで知られる。同工房は2005年に閉鎖の危機に直面するも、各方面からの支援を受けて2008年に運営を再開。現在は工房や博物館の機能を併せ持った多文化施設となっている。

www.leachpottery.com

「ずっと大変だったから心配いらない」

ロンドンのパディントン駅を出発し、西方へ約400キロ。電車に6時間ほど揺られ、海沿いに続く線路を通り過ぎると、「芸術家の街」として知られるセント・アイブスにたどり着く。抽象画家のピエト・モンドリアンやモダニズム作家のヴァージニア・ウルフといった芸術の巨匠たちの作品世界に多大な影響を与えた風景を残すこの港町の人口は、わずか1万人に過ぎない。そんな片田舎に「リーチ工房」はある。

「セント・アイブスでは言わば名士。でもそのほかの地域で生まれ育った平均的な英国人の若者の間では、正直なところ、彼の存在はあまり知られていないでしょうね」。バーナード・リーチについての話となると、同工房のダイレクターを務めるジュリア・トムローさんは愉快そうに話す。続けて発した「だからこそ、工房の運営にはいつも大きな試練が伴うのです」との言葉からも、悲壮さは微塵も感じられない。

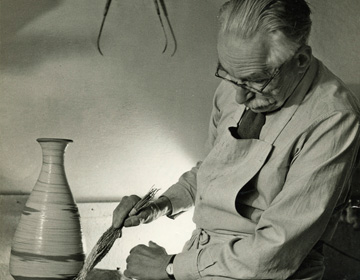

日本から帰国後、リーチ工房を創設した

英国人陶芸家のバーナード・リーチ

英国人陶芸家のバーナード・リーチがこの地に工房を開設したのは、まだ戦前の1923年。幼少期を京都で過ごし、英国に帰国後にロンドンにて日本人彫刻家の高村光太郎と出会い、大正デモクラシーに沸く日本に舞い戻った折には人道主義を謳う文芸思潮「白樺派」に共鳴して同派の芸術家たちと盛んに交遊するという形で英日の懸け橋となっていた彼は、再び祖国へ帰るとここセント・アイブスに居を構えた。そして産業革命以降、あらゆる物作りの世界において主流となりつつあった大量生産方式に背を向け、昔ながらの手仕事による陶器づくりに没頭したのである。工房内には「登り窯」と呼ばれる、日本では古墳時代から利用されてきたと言われる形態の窯を設置。イングランド南西部にある「芸術家の街」に、東洋の伝統文化が溶け込んだ瞬間だった。

だが大量生産という時代の流れに抗ったリーチ工房は、経済的には苦難を強いられた。「開設当初から工房の運営はかなり苦しかったと聞いています。リーチの死後には閉鎖の憂き目に遭い、2008年になって何とか再開にこぎつけたのですが、そのころの英国は不景気の真っ只中。でもずっと大変だったから、これからだって心配する必要は全くありません」と、トムローさんはまたとても楽しい話題であるかのように語る。

過去と現在と未来が交錯する場所

閉鎖の危機に陥った工房を再建するに当たって、トムローさんたちが重視したのは、工房を歴史遺産としてではなく、開設当初の趣旨に沿って、職人が手仕事を行う工房として残すことだった。「職人がいない陶器製造所は博物館でしかない」。いったん遺産となってしまえば、やがて風化することは避けられない。生き残るためには、生き続けなければいけないと考えた。だから今でも4人の陶芸家たちが、それこそ朝から晩まで毎日、陶器を製作する工房として運営されている。現代の人々に使ってもらうことのできない陶器をつくる意味はないとして、機能美を追求するためであれば工房に伝わる陶器のデザインを見直すことも厭わない。

セント・アイブスにあるリーチ工房の外観

再建されたリーチ工房の特徴がもう一つ。工房に所属する陶芸家たち各々は合鍵を持っており、週末などの空き時間を使って、リーチ工房とは全く別のデザインの陶器を製作するなど自由な作品づくりが許されている。つまり、リーチ工房は過去の歴史を現在に残すだけではなく、現在を生きる陶芸家たちの未来をも築く場所となっているのだ。ほんの5年前まで朽ちかけていた歴史遺産が、今や過去と現在と未来が交錯する場所へと変貌(へんぼう)。このユニークな運営形態が、リーチ工房の新たな可能性を開いた。

在留届は提出しましたか?

在留届は提出しましたか?