子どもたちの未来を照らす

イングランドの幼児教育から中等教育まで

早い段階から個性を尊重し、遊びや探究を通して学びを育む英国の教育は、子どもたちの中に自発性と柔軟な思考を育てていく。英国で子どもを育てる家庭にとって、制度や進学のしくみは日本とは大きく異なり、将来の帰国や進路を考えるうえで戸惑う場面も少なくないだろう。この特集では、英国、特にイングランドの幼児教育から中等教育までの全体像をたどりながら、その根底にある考え方や近年の制度改革、そして実際の学校生活に光を当てる。(文: 英国ニュースダイジェスト)

参考: www.gov.uk、www.britishcouncil.jp、https://classroomsecrets.co.uk、https://minervatutors.co.ukほか

子どもたちがストレスなく学ぶために選択肢の多い学校選び

多種多様な民族が混在して暮らすなか、子どもたちに居心地の良い学習環境を与えるのは大切なこと。イングランドでは各家庭や子どもたちのニーズに合わせた学校が選べる。

さまざまな学校の種類

一般的な公立校は「コミュニティー・スクール」と呼ばれ、地方自治体によって運営されており、宗教や企業の影響を受けず、ナショナル・カリキュラムに従って教育を行っている。ただし、これ以外にもいくつか種類がある。例えば、「ボランタリー・エイデッド・スクール」(VA)は、教会などの宗教団体が設立・支援しており、運営の主導権も学校側にある。一方、「ボランタリー・コントロールド・スクール」(VC)は、同じく宗教団体の関与があるものの、実際の運営は自治体が担うため、宗教色は比較的控えめだ。

また、「ファンデーション・スクール」は、土地や校舎を学校が所有し、教職員の採用や運営方針において自治体から一定の独立性を持っている。さらに、「アカデミー」は政府から直接資金提供を受け、自治体から完全に独立して運営される学校であり、カリキュラムや経営の自由度が高いのが特徴である。そして「フリー・スクール」はアカデミーの一種で、保護者や団体などが主導して新たに設立できる学校であり、地域のニーズに応じて開校され、独自の教育方針を採用することができる。

● Community Schoolコミュニティー・スクール

地方自治体が運営する学校で、企業や宗教団体の影響を受けず、政府制定のカリキュラム「ナショナル・カリキュラム」に従う、いわゆる一般的な公立校のこと

● Foundation School / Voluntary Schoolファウンデーション・スクール、ボランタリー・スクール

地方自治体から資金提供を受けているが、教育方法を変更するといった自由度が高く、また宗教団体の代表者の支援を受けている場合もある

● Academyアカデミー

非営利のアカデミー・トラストによって運営されており、地方自治体から独立して運営。運営方法を自由に変更できる裁量があり、独自のカリキュラムがある。コミュニティー・スクールより、自由度が高い

● Grammar Schoolグラマー・スクール

地方自治体、財団法人、またはアカデミー・トラストが運営する。学力に基づいて生徒を選択し、入学するための試験(11プラス)がある

● Faith Schoolフェイス・スクール(宗教学校)

「ナショナル・カリキュラム」に従うが、入学条件や職員のポリシーは特定の宗教に従う。イングランドでは英国国教会、カトリック教会系の学校が多い

● Faith Academy宗教アカデミー

「ナショナル・カリキュラム」を教える必要はなく、独自の入学条件を持つ

● Free Schoolフリー・スクール

地方自治体による運営ではなく、政府からの資金提供を受けている。全ての生徒に開かれている学校なので、グラマー・スクールのような学問的な選考プロセスはない。また、スタッフの給与と条件を独自に設定、学期と登校日の変更、「ナショナル・カリキュラム」に従う必要はない。非営利目的で運営されており、慈善団体や大学、私立校、コミュニティーや信仰グループ、企業のほか教師や両親が設立することができる

個々の主体性が重んじられる学校方針

早いうちから自分の将来を考え、そのために必要な教育を学んでいく生徒たちは、皆明確な意見を持ち、学校側もそれらが実現できるようサポートしている。例えば給食。近年英国では肉料理だけでなく、ベジタリアン・フードを好む子どもが増えているが、英中部オックスフォードのスワン・スクール(The Swan School)では、ランチを完全にベジタリアン向けに変更した。これは、教師陣による「環境と持続可能性」を学ぶための教育の一環だそう。

また、英南西部デヴォンにあるティヴァートン・ハイ・スクール(Tiverton High School)では、2022年9月の授業に備え、全ての生徒がズボンを着用するジェンダー・ニュートラルなポリシーを導入した。こうした動きには賛否両論があるものの、その取り組みは頻繁にメディアに取り上げられている。

公立校の学区「キャッチメント・エリア」と優先制度

一般的なプライマリー、セカンダリー・スクールにおいては、公立校への入学条件の一つとして、日本の学区に相当する「キャッチメント・エリア」が定められている。イングランドの義務教育における各公立校のレベルにはかなりの差があることから、イングランドで子育てを行う家庭はこのキャッチメント・エリアを重視する傾向にあるが、各学校ではあらかじめ定員数が決められているため、人気校への入学は非常に厳しいものになる。また、申請する子どもたちが学校の定員数より多ければ、キャッチメント・エリアをさらに狭い範囲に限定する「カットオフ・ディスタンス」の適用も珍しくない。入学にはハンディキャップの有無、さらには兄弟姉妹がすでに通学しているか否かも加味される。また学校によっては、学力や信仰を優先の入学条件としていることがある。

ホーム・スクーリングとは

ホーム・スクーリング(ホーム・エデュケーションともいう。Elective Home Education= EHE) は、学校での義務教育期間(5~16歳)の子どもを通常の学校に通わせる代わりに、親や保護者が自宅で教育する制度だ。1996年の教育法により法的に認められており、GCSEやA レベルの試験も外部会場で受験可能で、大学進学も十分に実現できる。ナショナル・カリキュラムに従う義務はなく、教育内容や進度を各家庭で柔軟に設定できるのが特徴。ホーム・スクーリングを選ぶ家庭は、パンデミック下の2021年に急増し、現在も増加傾向が続いている。25年には、全国で約13万5000人がホーム・スクーリングを受けていると推定されている。

現在では、「Education Otherwise」などの支援団体が全国にあり、教材やガイダンスの提供に加え、家庭同士のネットワークづくりにも貢献している。ホーム・スクーリングには親や保護者による計画と責任が伴うものの、適切な環境とサポートがあれば、学校と同様に高い学力や社会性、進学実績を得ることも十分可能とされている。ちなみに、ホーム・スクーリングを選ぶ背景には、従来の学校教育に対する疑問や、モンテッソーリ、シュタイナー、アンスクーリング(自主学習主義)といった独自の教育哲学の実践を望む家庭がある。

また、特定の宗教的信念に基づく教育を希望する家庭や、特別支援が必要な子ども、あるいはハイリー・ギフテッドな子どもを持つ家庭、さらには不登校や学力不信をきっかけに途中から切り替えるケースなども少なくない。現在、政府はホーム・スクーリングを行う子どもを地方自治体が把握できるよう、登録義務制にすることを計画中だ。なお、特別支援学校からホーム・スクーリングに移行する場合は、地方自治体の許可が必要。

学習教材、学習塾、教育サポートなど、今注目のサービス!

-

Executive English Program

Veritas English

「ロジカルに堂々と伝える英語力」を養成

-

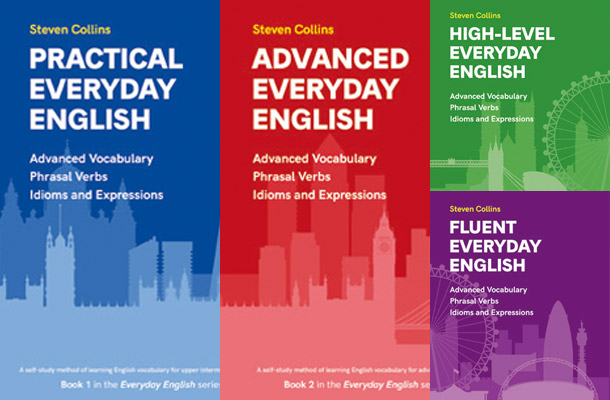

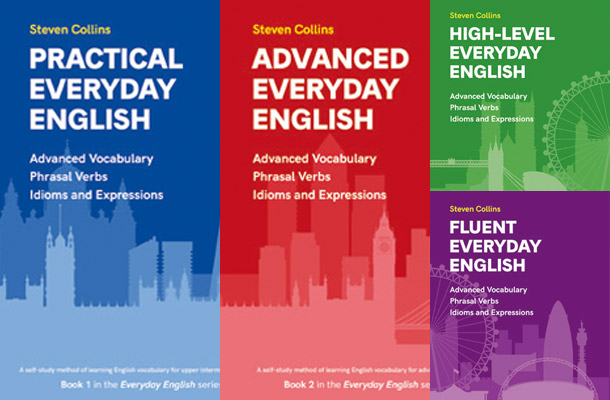

流暢で自然な英語が話せていますか?

Montserrat Publishing

高度な英語を深く理解できるよう構成

-

世界で活躍する自信を育てる

富士見丘中学高等学校

帰国後の不安を一掃する万全の体制

-

世界で学べる算数・英語

KUMON 公文

ノース・フィンチリー&

ハムステッド教室

-

算数と英語に加え国語も学べる

KUMON 公文

フィンチリー・ハイロード&アクトン・ウエスト

-

「あなたに合った子育て」をアドバイス

Global Childcare

保育や子育てに関するサービスを提供

-

個性を大切に一人ひとりを確実に伸ばす

JOBAロンドン校

帰国生専門の学習塾

Executive English Program

Veritas English

「ロジカルに堂々と伝える英語力」を養成

流暢で自然な英語が話せていますか?

Montserrat Publishing

高度な英語を深く理解できるよう構成

世界で活躍する自信を育てる

富士見丘中学高等学校

帰国後の不安を一掃する万全の体制

世界で学べる算数・英語

KUMON 公文

ノース・フィンチリー&

ハムステッド教室

算数と英語に加え国語も学べる

KUMON 公文

フィンチリー・ハイロード&アクトン・ウエスト

「あなたに合った子育て」をアドバイス

Global Childcare

保育や子育てに関するサービスを提供

個性を大切に一人ひとりを確実に伸ばす

JOBAロンドン校

帰国生専門の学習塾

イングランドの幼児教育制度の概要と、実際の教育現場で大切にされている日本とは異なる価値観を紹介。

子どものペースに合わせた イングランドの幼児教育

在留届は提出しましたか?

在留届は提出しましたか?