第251回 債務者監獄とディケンズ(後編)

前号に続き、チャールズ・ディケンズに関係する債務者監獄の話です。1824年、ディケンズが12歳のときに一家が破産。父親は借金を払えずにマーシャルシー監獄に収監されました。ディケンズは自宅を出て、監獄近くにあった教会関連施設で一人暮らしを始め、現在のエンバンクメント駅付近で親戚が経営する靴墨工場で働きました。ディケンズが一人住まいをした施設は現在、チャールズ・ディケンズ小学校になっています。

ディケンズが住んだ家は小学校に変わった

ディケンズが住んだ家は小学校に変わった

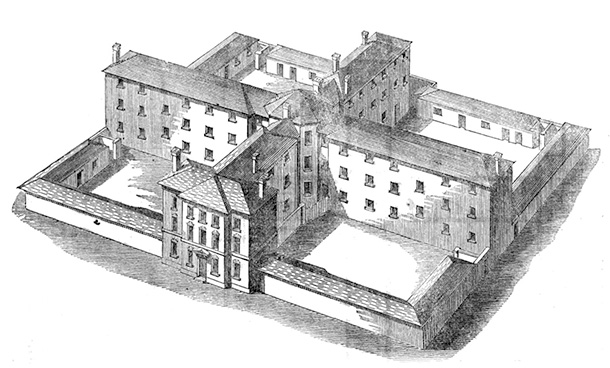

もともとマーシャルシー監獄は13世紀末から存在し、密貿易や海賊行為で罰せられた者が収監されていましたが、16世紀の終盤から債務不履行者が多く収監されるようになりました。貴族が監獄を経営し、監獄はマスターズ・ルームという50以上の単独室とコモンズ・ルームという10未満の共同室に分かれていました。マスターズ・ルームの階にはお酒や軽食を販売する喫茶室があり、出入り制限も緩く、監獄というよりホテルのようでした。

マーシャルシー監獄の共同室

マーシャルシー監獄の共同室

また、「Easement of Irons」(鉄鎖の緩和)と呼ばれるサービスがあり、それは看守にお金を払うことで逃走防止用に足首に付けられた鉄鎖を外せました。マスターズ・ルームに居たほぼ全員がそのサービスを利用していたため、収監者はお金を隠し持ち、債権者から逃れる避難場所としてこの監獄を利用していただけかもしれません。一方、本当に貧しい共同室の人たちは悲惨な福利厚生の下で、不衛生な生活を送りました。

現在、マーシャルシー監獄の跡地は広場に

現在、マーシャルシー監獄の跡地は広場に

1722年、少額の借金に対する懲役刑が廃止され、多くの住民は逮捕を恐れる必要がなくなる一方、前号で述べた「借金者が逃げ込んだ地区」の行政管理が強化されました。当てがなくそこに留まるしかない貧しい人々のために、近隣の教会が中心となりワークハウスと呼ばれる救貧院を設立。精神的に、あるいは肉体的に労働できない家族が収容され、単純労働と寝食の場が提供されました。福祉目的の施設ですが監獄並みの運営でした。

19世紀の救貧院の様子

19世紀の救貧院の様子

ディケンズが少年時代に過ごした街にはこうした救貧院や監獄があり、ディケンズ自身は貧困に負けず、懸命に働くことで苦境を脱しました。そうした実体験があったからこそ、小説の主人公もどん底の生活から這い上がり、最後はハッピー・エンドを迎え、多くの読者の共感を勝ち得ました。また、腐敗の温床だった監獄や、福利厚生が劣悪だった救貧院の改善を訴え、ディケンズの尽力で社会改革が進みました。今やサザックの救貧院や監獄は美しい公園や広場に変わり、まるで何も無かったかのように佇んでいます。

救貧院の跡地にできたミント・ストリート公園

救貧院の跡地にできたミント・ストリート公園

寅七さんの動画チャンネル「ちょい深ロンドン」もお見逃しなく。

在留届は提出しましたか?

在留届は提出しましたか?